以乐教育乐德,聆经典助传承|“乐徳与乐教”顺利举行

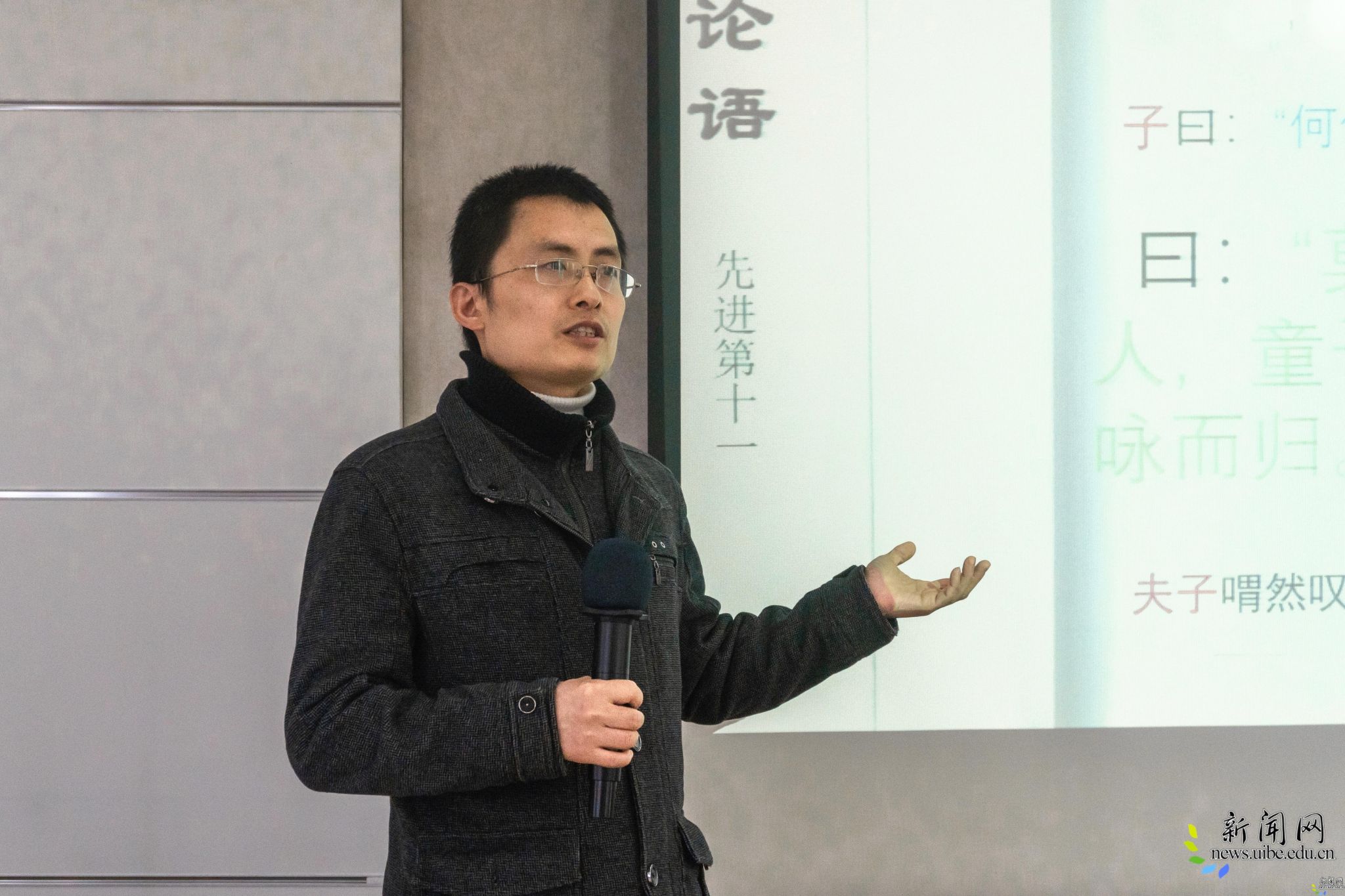

校新闻网讯(记者 文心怡 摄影 姜芃湲)3月22日晚,我校通识大讲堂图书馆人文文化系列讲座第二十六讲“乐徳与乐教”于图书馆109报告厅举行。北京大学哲学博士、中国政法大学讲师、剑桥大学李约瑟研究所访问学者肖磊老师担任本次讲座主讲人。本次讲座由我校图书馆、教务处和民革朝阳区第七支部共同举办,图书馆副馆长闫静主持。

讲座伊始,肖老师从古代人文与天文的对立关系引出“乐学”的概念,肖老师强调,乐学不等于音乐学,乐学是古代的一门跟理学、诗学、数学相提并论的一种学术。我们现在提到音乐的时候,往往把它等同于声音这个“音”,而中国古代“乐”的概念在现代汉语语境里已经缺失。所以,乐教,不仅仅是音乐的品德或者音乐的教育,而是涵盖古代教育的方方面面。

立于礼,成于乐

肖老师从《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》和《孔鲤过庭》引入,形象而生动地解释了乐德境界的高深,良好的乐教必须依照周礼,由此可见通过乐教达到乐德这一最终目的有多么不易。他解释道:想要修习乐礼,必须要遵循成均之法,即乐师、乐德、乐语和乐舞的统一。而周礼强调的六艺,其内涵又包括六乐的和同。随后,肖老师惋惜地介绍了乐德与乐教的发展历程,在专业化逐步发展的进程中,乐德渐渐隐没于历史长河。

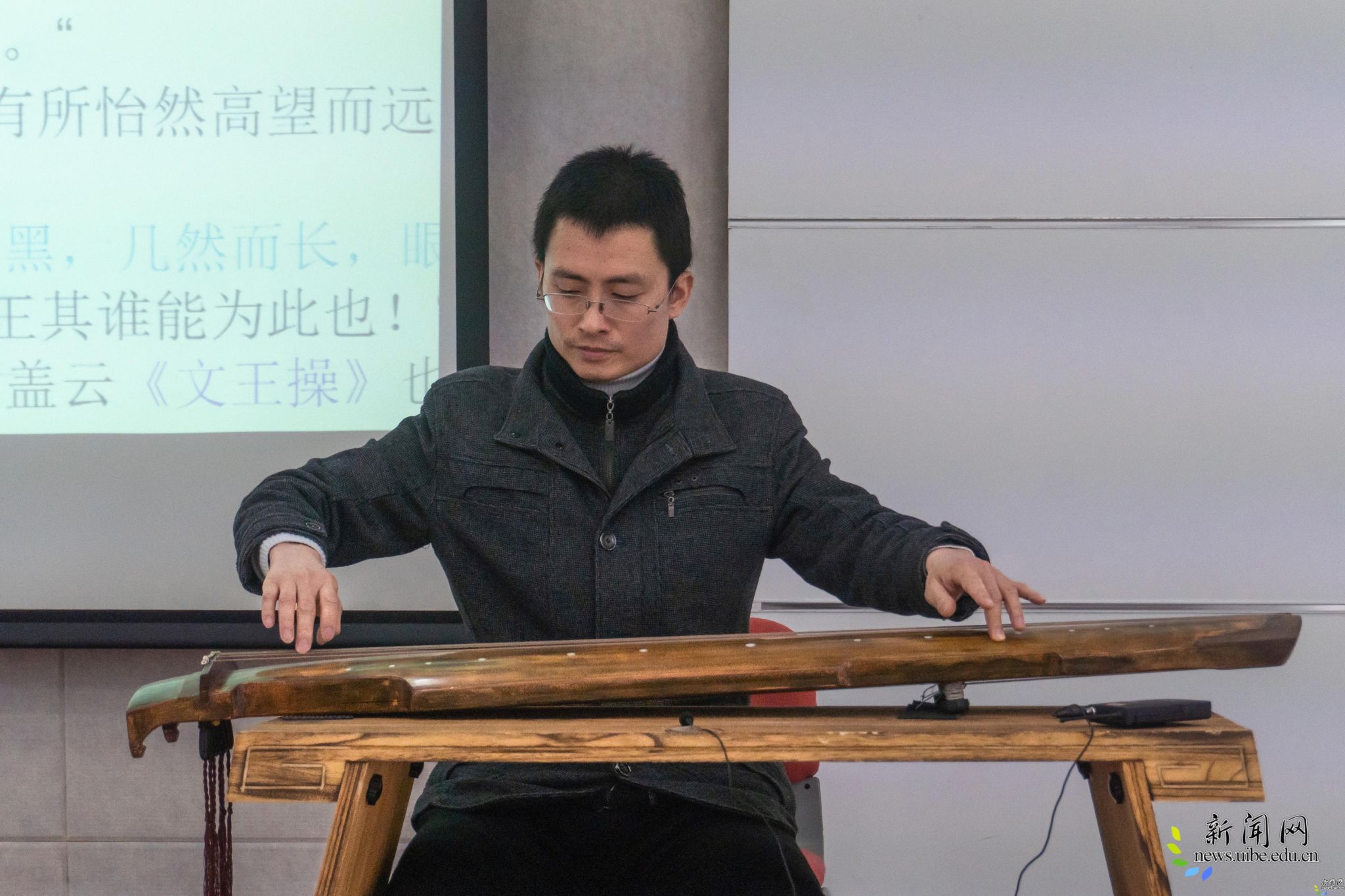

仿效天地,魂通古今

为了让同学们更加直观地通过古琴了解乐德与乐教,肖老师特地带来一把古琴,向大家介绍古琴的名字、属性以及材质。古琴一般长约三尺六寸五,象征一年三百六十五天;面圆底扁,象征天地;琴身与人身相应,有头、颈、肩、腰、尾、足。古琴最初只有五根弦,内合五行,外合五音,宫、商、角、徵、羽,象征君、臣、民、事、物五种社会等级,后来周朝周文王、周武王增加文、武二弦,象征君臣之合恩。而标志音律的十三个徽、分别象征十二月,居中最大之徽代表君象征闰月;琴有泛音、散音和按音三种音色,泛音法天,散音法地,按音法人,分别象征天、地、人之和合。古琴法天地,通人性,弹奏古琴就是琴和人两个世界交流,亦是人与天地世界万物的交流。肖老师现场演绎《文王操》《流水》两首琴曲,余音袅袅,绕梁不绝,令现场听众如痴如醉,意犹未尽。

传承中华文化,吾辈重任在肩

肖老师对想要学习古琴的同学们分享自己的心得,觅得良师是古琴入门的基础,有志同道合的好友相伴、雅集切磋是技艺精进的秘诀,而摒除功利心,每天抽出一定时间练习,持之以恒,将古琴培养成生活中不可缺失的一部分,更是培养乐德的不二法门。

本次文化讲座持续了近三个小时,同学们反响热烈,在场听众对“乐”这一字背后蕴含的丰富文化有了更深入的了解。正如闫静副馆长所说,乐的这个部分,我们现在流传下来的只是少部分,更多的早已消逝在历史的长河中,最初的“乐”是什么,就需要我们青年学子继续去研究。中华文化博大精深,我们青年学子应当担负起传承中华优秀传统文化的重担,让传统文化再度焕发生机。