校新闻网讯(国际合作交流处、金融学院、保险学院供稿)10月21日,第23届中国国际人才交流大会在上海世博中心隆重开幕。本次大会以“聚天下英才、谋合作共赢”为主题,由人力资源社会保障部(国家外国专家局)和上海市人民政府联合主办,汇聚了110多个国家和地区的2600多名外国专家。

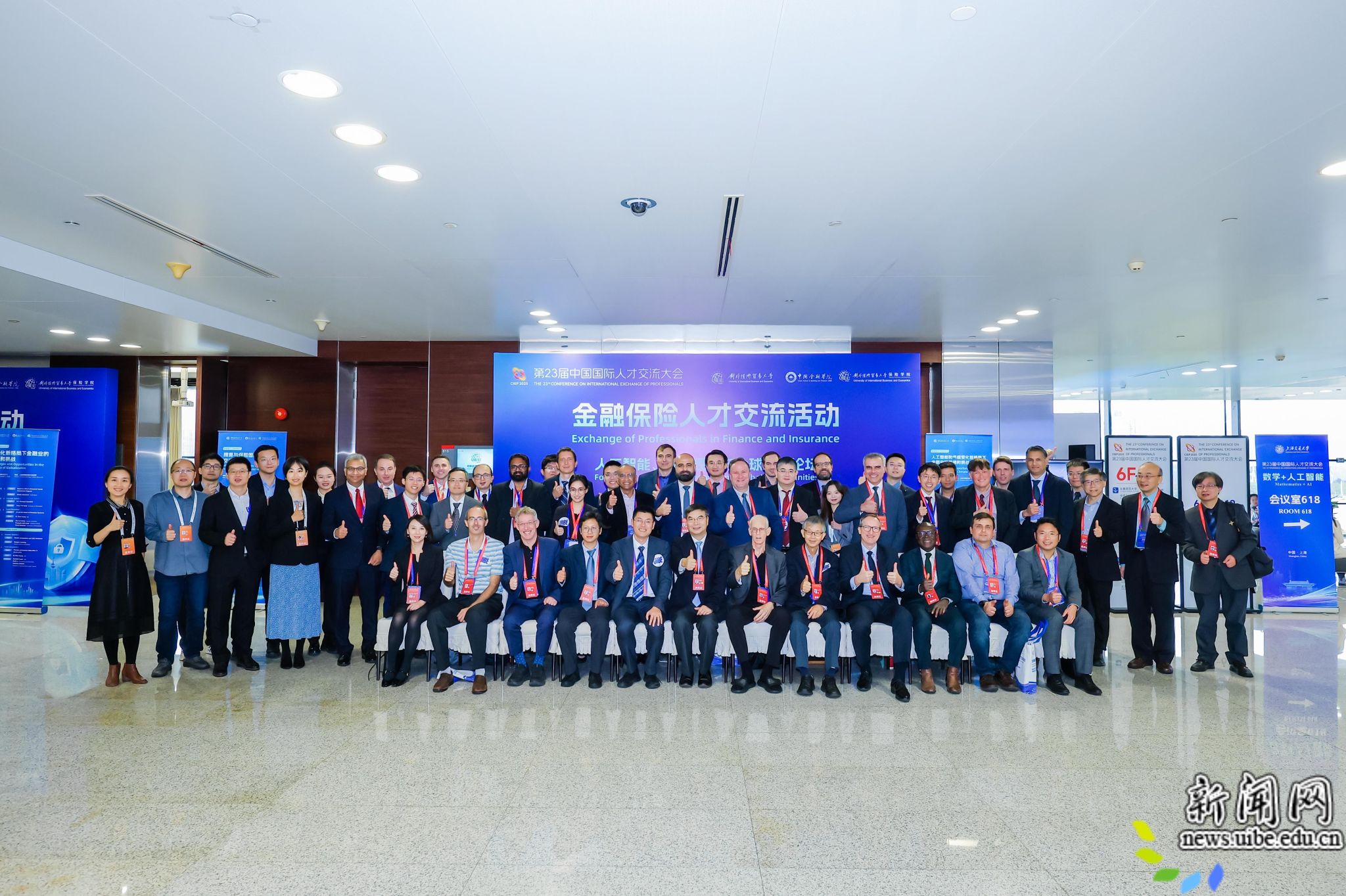

大会期间,我校成功承办"人工智能、数字经济与全球机遇"和"精算与保险国际会议"两场重要活动,邀请了来自14个国家和地区的37名外国专家参与交流。人力资源和社会保障部外国专家服务司司长聂生奎、副司长史麦男莅临指导,校长赵忠秀出席系列活动。

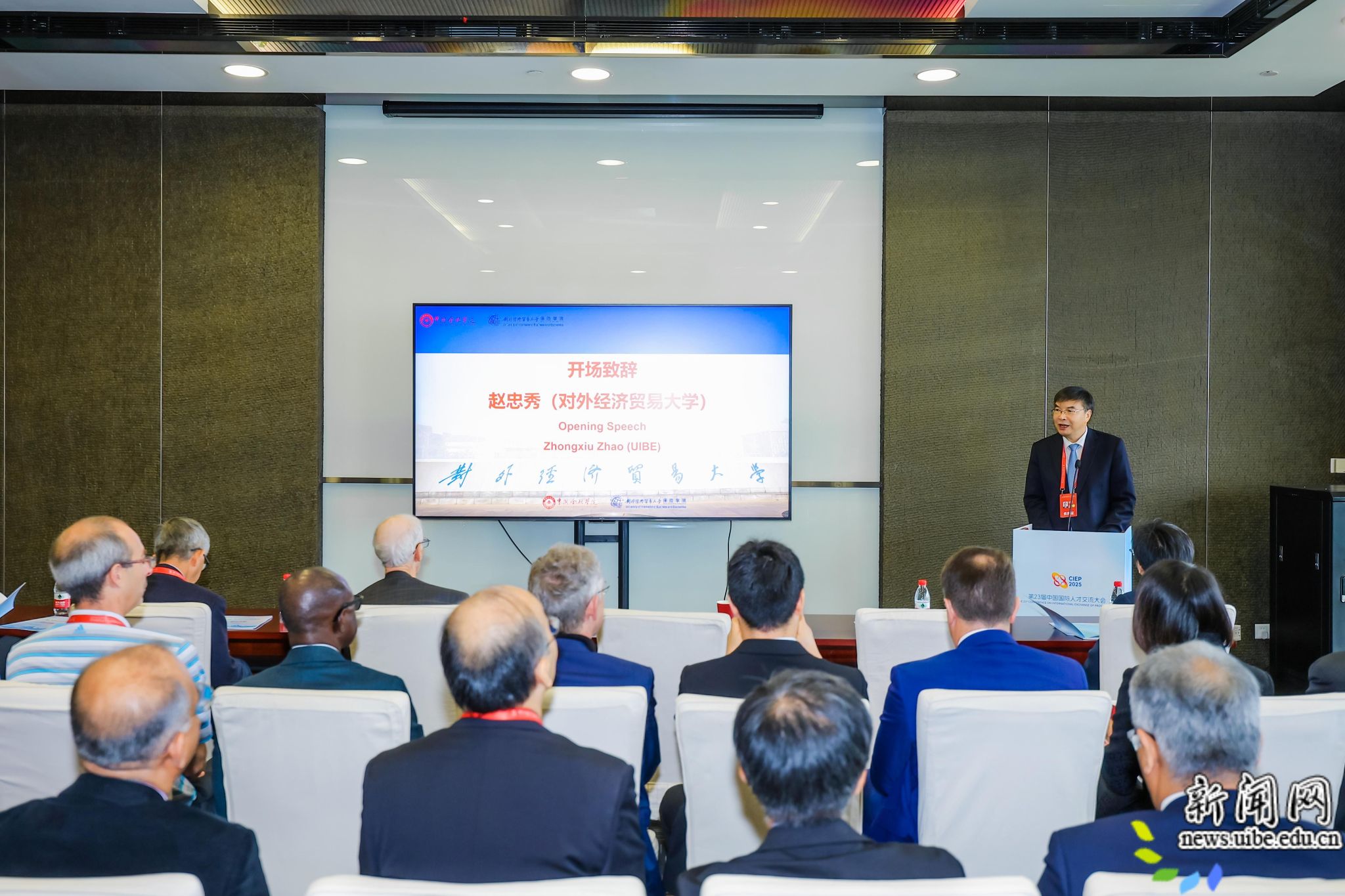

在我校金融保险人才交流活动开幕式上,赵忠秀致辞指出,作为中国对外开放的重要人才培养基地,对外经济贸易大学始终致力于培养具有全球视野的复合型专业人才。本届论坛汇聚了全球知名高校、国际组织和业界的顶尖专家,共同探讨人工智能与金融市场、保险产品创新、养老金融等前沿议题。这些讨论兼具理论价值与实践意义,将有力促进学界与业界的深度对话,为推动全球金融发展贡献智慧。

2011年诺贝尔经济学奖得主Thomas Sargent教授通过视频向大会召开表示祝贺。他指出,从经济学视角看,人工智能作为通用技术正在重塑经济与金融体系的基础,为分析复杂系统提供新工具;但同时也对就业市场、金融稳定等构成挑战,亟需建立兼顾创新与风险监管的规则体系。这些跨领域议题需要全球各界协同探索。相信本次会议的思想碰撞将催生新的合作,为构建可持续未来贡献创新解决方案。

在中国金融学院举办的“人工智能、数字经济与全球机遇”主题活动中,世界银行驻华办公室首席金融部门专家Marius Vismantas发布了《中国金融部门评估报告》,明尼苏达大学Tracy Yue Wang教授、史蒂文斯理工学院Douglas Cumming教授、南卡罗莱纳大学Allen Berger教授、国际货币基金组织货币与资本市场部气候金融部门主管Etienne Yehoue博士等嘉宾围绕“人工智能的财务估值”、“市场操纵和ESG事件”、“银行与气候风险”、“气候金融—企业绿色债券发行与发行人的盈利能力”等话题展开主旨演讲。

来自世界银行等国际组织和帝国理工学院、乔治梅森大学、纽约市立大学、香港城市大学、萨班哲大学、伯明翰大学、上奥地利州应用技术大学、北海道大学、保加利亚世界经济大学等知名院校的专家学者与我校学者,围绕“AI 与金融市场的未来”、“人工智能时代的金融与商科教育”、“金融科技与监管挑战”、“ESG、生物多样性与可持续金融”等四大前沿主题展开深入研讨。

在同期举行的“精算与保险国际会议”上,西交利物浦大学的Hailiang Yang教授、提出了网络安全风险的保险策略及相关控制方法;滑铁卢大学David Landriault教授探讨了在均值-方差准则下如何设计最优再保险策略;英国贝叶斯商学院的Alexandru Valentin Asimil介绍了高维估计方法在风险度量中的应用;新南威尔士大学Bernard Wong教授则提出一种结合精算神经网络与不确定性的创新建模方法——分布优化网络。

在专题讨论环节,香港大学Tim J.Boonen教授、墨尔本大学Xueyuan Wu教授、阿姆斯特丹大学Daniel Linders教授、Servaas van Bilsen教授、SOA大亚洲区委员会的Tai Ki Lee主席、香港中文大学Xiaobai Zhu教授及Hong Beng Lim教授围绕“退休政策与年金”、“道德风险”、“资产负债管理”、“智能驾驶保险”等方面分享了精算领域的最新研究成果。

此外,会议期间还发布了“疾病预测与重疾险精准推荐大模型”项目,标志着学界与业界在该领域的合作进入实质性推进阶段。来自英国精算师协会、伦敦玛丽女王大学、乔治梅森大学、马来西亚理科大学、费尔菲尔德大学等知名院校的专家学者,围绕保险、金融、数据科学和人工智能的跨学科整合趋势展开深入研讨。

10月21日下午,国际货币基金组织货币与资本市场部气候金融部门主管Etienne Yehoue博士在外国专家座谈会上发言强调,气候变化是全球首要挑战,必须通过集体行动与国际合作应对。他肯定了中国在绿色金融领域的领导力,呼吁各国完善气候信息架构、强化信息披露以应对"漂绿"风险,坚信通过多边合作能够构建有韧性且可持续的金融未来。

中央电视台等国家主流媒体对大会作了报道,并采访了赵忠秀和与会专家。期间,赵忠秀和国际货币基金组织Etienne Yehoue博士还分别接受了新华社内参采访,就进一步加强相关领域交流合作和外国专家工作提出建设性意见。本次系列活动的成功举办,充分展现了我校在国际学术交流领域的影响力和号召力,为促进全球金融保险领域的创新发展作出了积极贡献。(供稿:霍媛 宫迪 李政宵 审稿:李小萌)