校新闻网讯(法学院供稿)2025年,我们迎来我国法学界泰斗、对外经济贸易大学名师沈达明先生诞辰110周年。作为具有国际影响力的法学家,沈达明先生以深厚的学术造诣、开阔的国际视野,在比较法、国际商法等领域深耕不辍,为我国法学学科发展奠定重要基础;作为育人先锋,他在贸大法学的讲台上言传身教,用严谨的治学态度和高尚的师者风范,培养了一代又一代法学人才。在此之际,我们梳理沈达明先生的生平事迹与学术足迹,既是为回望他为法学事业与教育事业倾注的心血,更是为传承他胸怀家国、追求真理的精神。

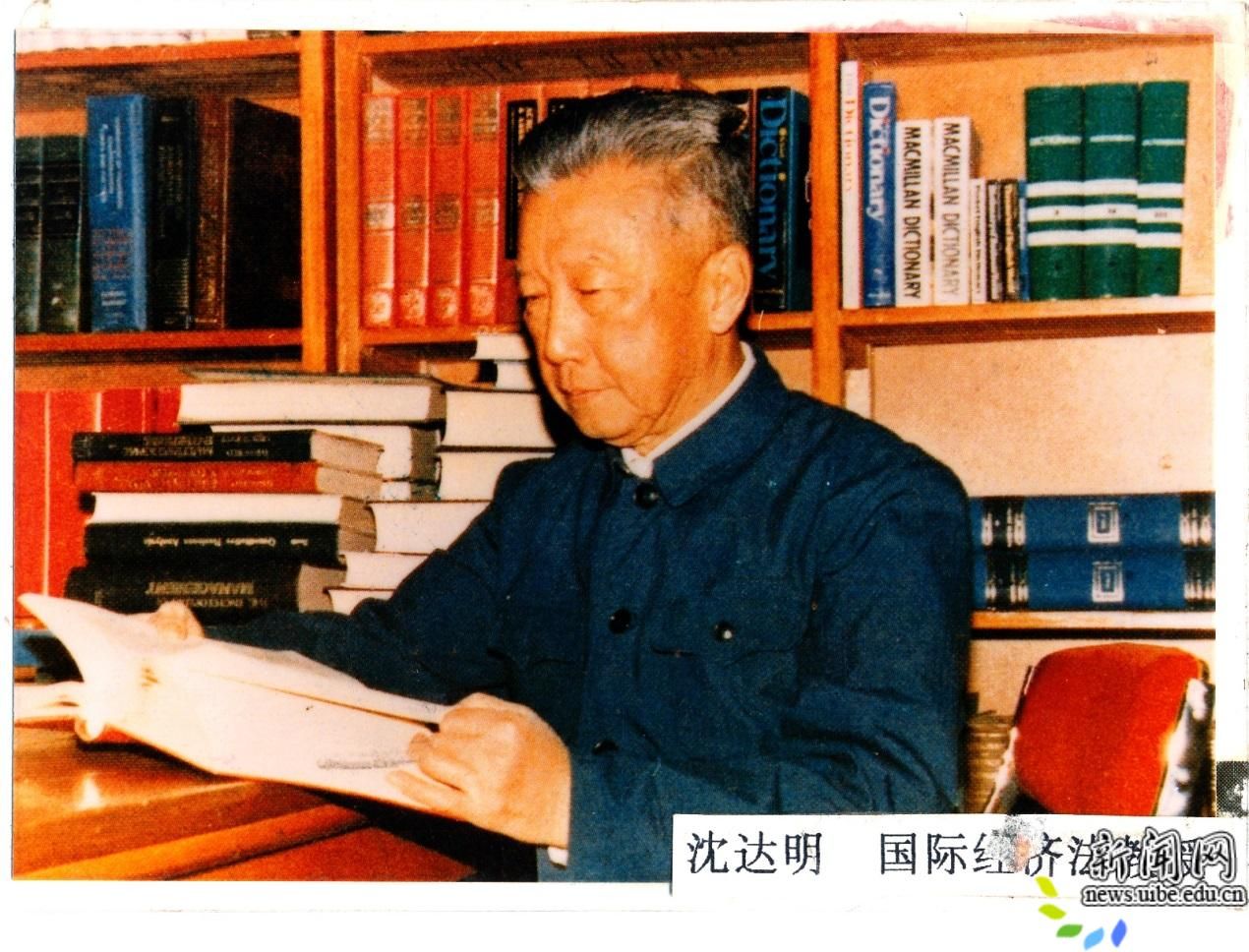

沈达明先生:一位“民国范”学者的学问人生与精神灯塔

在时光的长河里,沈达明先生的档案袋静静躺着几页泛黄的纸——那是他的博士招生试题:“名词解释,五选三,含‘技术转让’。”这简单的题目,藏着一位法学泰斗对学术与实践最朴素的理解;而档案袋外,是他七十岁后笔耕不辍的《国际商法》系列专著,是他编译《毛泽东选集》法文版的校译稿,是他与北图旧报、外文原著相伴的半世纪光阴。这些碎片,经他的弟子黄勇教授的回忆串联,勾勒出一位“民国范”学者的立体轮廓——学识如渊,治学若愚,于平淡中见深厚,于细微处显风骨。

负笈法兰西:学问从“钻牛角尖”里长出来

沈达明先生的学术底色,始于青年时在巴黎大学的求学生涯。那时的他,背着装满法文原著的旧皮箱,在巴黎大学的阶梯教室里听法学大师授课。他精通法、英、德、拉丁诸种语言,却总对旁人说起:“我若懂日语该多好——中国的《六法全书》的内容是按照欧洲—日本—中国的顺序传来的,中间缺了日语这环,总像少了把钥匙。”这种对知识的谦逊与执着,贯穿了他的一生。

黄勇老师记得,有一次跟沈达明先生闲聊国际时事,竟意外发现沈达明先生对于苏伊士运河也了解颇多,全都解释得清清楚楚。一位法学教授怎么会对苏伊士运河了解得如此清楚呢,黄勇老师向沈达明先生提出了自己的疑问。沈先生解释道,在巴黎,他有位“偏执”的法学教授:那位教授对苏伊士运河的历史极尽热爱,专门开设了一门“苏伊士运河专题课”。沈达明先生跟着听了整整一学期,从地理背景讲到航运经济,从资本博弈讲到经营制度运转,都摸得门儿清。“学问不是浮在表面的,得像挖井一样,往深里钻。学术之外,还有兴趣与热爱。”这种“钻牛角尖”的治学精神,成了他学术生涯的注脚。

上世纪五十年代,沈达明先生因时代机缘先在贸大(时名北京对外贸易学院)教授法语。这一教,便是二十余年。常言道:“语言是打开法律的钥匙。”沈先生一直坚信,只有能够读懂法律著作的外语原文才能真正体悟到法的真谛。直到1978年,在对外贸易法律教研室主持工作,已过知耳顺之年的他才转向法律教学,七十岁后开始集中著述。此时的他,早已将法文、英文等语言能力、法学功底与对中国现实的洞察熔铸一体,沈先生一辈子手写论文,仅靠手中的笔保持高强度的创作动态,《国际商法》《国际贸易法》《比较民事诉讼法初论》《美国银行业务法》以及《准合同法与返还法》等23部著作相继问世,成为中国国际商法学界的奠基之作。

课堂内外:平淡里藏着“大先生”的温度

黄勇老师说,如果能够再次和沈先生交流的话,更希望能够学到沈先生对知识的总结梳理以及由理论落到实务的转化能力。1996年,黄勇老师赴美进修,住在康涅狄格大学法学院院长家,这位法学教授主修的是劳动法。聊到美国法学教育,沈先生突然问:“你接触的美国劳动法教授,是倾向工会还是资方?”黄勇老师答不上来,沈先生便说:“劳动法教授一般都是有政治倾向的,你得先看他们的政治背景——倾向工会的多是民主党,资方的多是共和党。劳动法教授的学术立场,往往和政治倾向挂钩。”这句话点破了黄勇老师观察的盲区,在一段时间的接触后,发现这位美国教授的学术观点果然和政治立场是相对应的,“后来我才明白,先生的学问不是书斋里的,是扎在现实里的。”

这种“扎根基”的态度,渗透在他生活的每个细节里。黄勇老师记得,有位同事的太太在银行工作,拿着一份全英文合同,就其中的担保条款(十行字以上,无标点)向他请教。沈先生看了直笑:“你们不懂正常——这是英国判例法里的‘意思自治’条款,具有英国法独特的表达方式,香港律师是英美法系的可能懂,但我们得查清楚。”沈达明先生当场就把这个复杂的全英条款给他们做了详细的解释,从合同的整体意思梳理,到合同以及英国法的背景,再到为什么一般中国的银行工作者看不懂的原因,全都一一解释清楚。后面,为了方便提问者的理解,又翻阅资料,专门写了注释,整理了成文的文字梳理材料。

沈老师严谨的学术态度以及渊博的知识让黄勇老师钦佩不已,但最让黄勇老师触动的,是他的“烟火气”。

沈先生生活规律,北图、家、学校三点一线。沈先生做事严谨认真,荣毅仁先生也请他做顾问,信任他严谨认真的工作能力,二人也成为了熟识;但是却最爱吃看似与他“气质不符”的国外的巧克力和奶粉等甜品;文革期间,物质匮乏,在“小汤山”外贸干部管理学院教法文时,到了每周末,从郊区回家都会带从地里摘的最新鲜的果蔬给夫人;他爱抽雪茄,却总说“这是生活的调剂,不是嗜好”。

传灯:从“沈门”到“贸大精神”的延续

1999年,黄勇老师考取沈达明先生的博士研究生。那年的专业题,至今让他难忘:“答题时间是三小时,选择三个名词解释,其中有一题是‘技术转让’。就这么简简单单的四个字,让我写满了两张纸。”沈先生的考察覆盖了理论的全面性以及合同实务中的条款等多角度全方位的内容,从定义到双方的权利义务再到法律责任的分配都一一写明,注重法律理论的落地与实践,看似简单的法律名词,其背后涉及的理论与实务问题却是一环扣一环的。

“先生的学术能力,藏在‘有用’二字里。”黄勇老师说。他考博士时,沈先生出的题从不是死记硬背,而是指向实践中的真问题。这种“问题意识”,深刻影响了黄勇老师后来的研究——从国际竞争法到反垄断法,他始终关注中国市场经济中的真问题。

如今,沈达明先生已离开二十余年,但他的精神依然在贸大的校园里流淌。黄勇老师继承了他的“问题意识”和“跨学科视野”,在反垄断法领域开疆拓土——从参与《反垄断法》起草到主导竞争政策论坛,他始终带着先生“学问要解决真问题”的叮嘱,将课堂化作企业车间、法院法庭,让学生在实务中触摸法律的脉搏。

更深刻的影响,是“学问服务社会”的信念已融入贸法人的血脉。就像沈先生当年把巴黎大学的“苏伊士运河课”变成案例,如今的贸法人也在把中国市场的鲜活实践写成新的教材——他们为中小企业设计合规指南,为跨境贸易纠纷提供解决方案,在人工智能与法律的交叉领域探索新规则。这些行动里,都能看见沈先生的影子:他教过的“扎根基”,变成了对实务的深耕;他强调的“跨学科”,变成了对经济、科技与法律融合的关注;他毕生的“服务社会”,变成了贸法人用法律助力市场经济的自觉。就像沈先生所实践的,法律人在法条、专业之外,更应了解社会、人文、行业等多种知识,才能在规则上有更加切实的了解。

沈达明先生或许从未想过“传承”二字,但他用一生诠释的“做学问要实在、做人要真诚”的态度,早已成为贸大法律人最珍贵的精神基因。(撰稿:王皓羽 审稿:李欢欢)