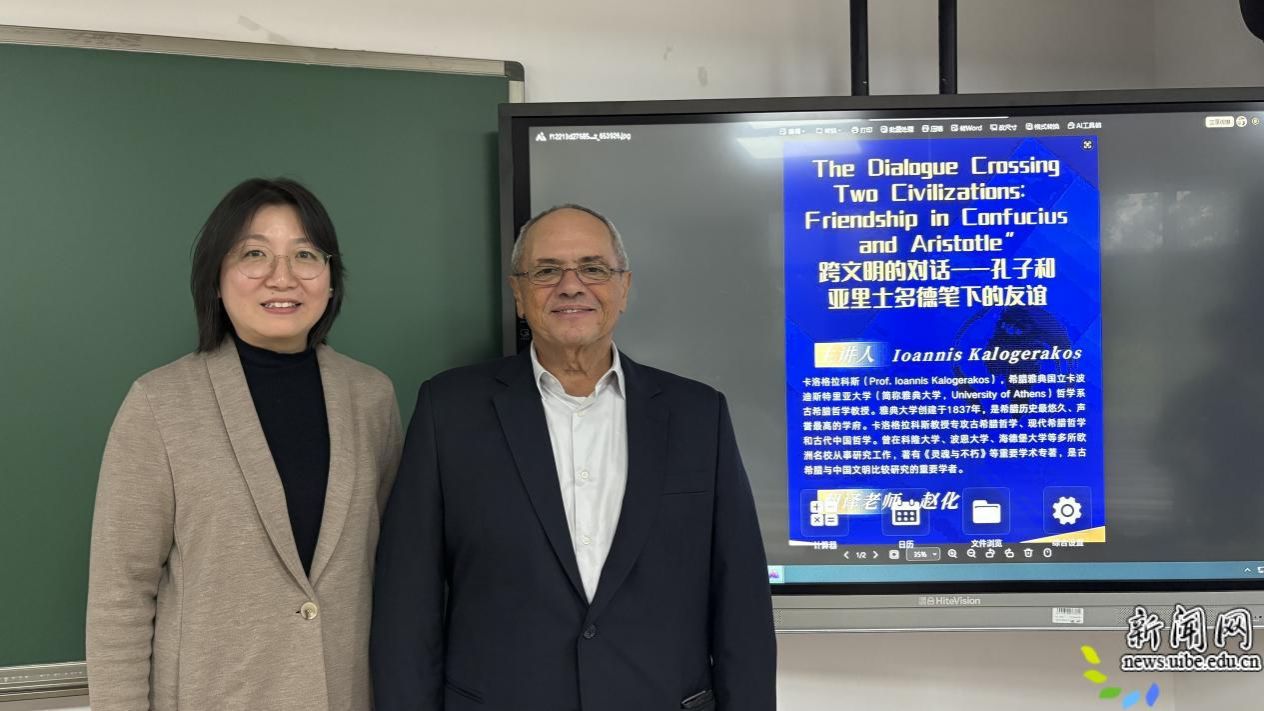

校新闻网讯(文学与国际传播学院供稿)为拓宽学生学术视野与文化认知,2025年10月16日,文学与国际传播学院特邀希腊雅典国立卡波迪斯特里亚大学(简称雅典大学,University of Athens)哲学系古希腊哲学教授Prof. Ioannis Kalogerakos(卡洛格拉科斯)开展讲座“跨文明的对话——孔子和亚里士多德笔下的友谊(The Dialogue Crossing Two Civilizations: Friendship in Confucius and Aristotle)”。文学与国际传播学院教师赵化担任翻译,协助双语沟通。

Ioannis Kalogerakos教授以“孔子与亚里士多德的友谊观”为核心,结合《论语》《尼各马可伦理学》等经典著述,系统对比了孔子与亚里士多德关于友谊的哲学思想。他表示,尽管身处不同文明,孔子与亚里士多德均将友谊视为人类生活的必要元素,是个人完善与社会和谐的重要力量。

在解读孔子的友谊观时,Ioannis Kalogerakos援引《论语》,表示其“仁爱”思想以“爱人”为核心,朋友被视为自我道德完善的镜子。他阐释了“益者三友”的择友标准,即择友应选择正直、诚信和博学之人,并强调孔子的友谊观深深植根于家庭伦理与社会关系,具有强烈的实践性。

谈及亚里士多德的友谊理论,Ioannis Kalogerakos详细梳理了《尼各马可伦理学》中提出的三种友谊类型:基于“有用”的友谊、基于“快乐”的友谊以及基于“德性”的友谊。他解释道,前两种友谊易因利益消失或趣味改变而瓦解,而基于德行的友谊持久高尚,它要求双方品德相当,彼此促进,共求至善,是亚里士多德眼中真正的友谊。他特别指出,亚里士多德并不否定前两种友谊的价值,但强调需清醒认知其本质,避免误解与矛盾。

对比二者,Ioannis Kalogerakos认为,孔子更注重友谊在社会伦理中的功能与实践智慧,而亚里士多德则侧重于友谊作为个体实现幸福的内在条件。二者路径虽异,却共同指向了友谊与美德相辅相成的理想境界。

在随后的互动问答环节,师生围绕讲座内容并结合现实困惑,与Ioannis Kalogerakos展开了深入的探讨。他说:“尽管我们生活的环境与古人不同,但作为人类,我们有着相同的需求、情感和表达方式。关键的区别在于外部环境,而非人性本身。”他认为,无论在何种文化或时代背景下,自我的修养都是根本。因此,学习东方与西方的古老智慧,并从中汲取养分,对于应对现代挑战依然必要。唯有平等、有德的朋友,才能让人“共同变得更好”。

本次讲座通过对比孔子与亚里士多德的友谊观,不仅让师生深入理解了东西方古代哲学对“友谊”的深刻阐释,更启发大家在功利化的现代社会中,重新思考“何为有价值的人际关系”。同时,作为中希文明比较研究的学者,Ioannis Kalogerakos的分享也为东西方文化交流搭建了重要桥梁,让师生看到不同文明对“美德”“和谐”的共同追求,拓宽了学术视野与文化认知。

Ioannis Kalogerakos(卡洛格拉科斯),希腊雅典大学哲学系古希腊哲学教授,专攻古希腊哲学、现代希腊哲学与古代中国哲学。曾在科隆大学、波恩大学、海德堡大学等多所欧洲名校从事研究工作,著有《灵魂与不朽》等重要学术专著,是中希文明比较研究的重要学者。其任职的雅典大学创建于1837年,是希腊历史最悠久、声誉最高的学府,为希腊乃至欧洲的哲学研究培养了众多人才。(撰稿:陈佳萌 席佳乐 摄影:席佳乐 审稿:曲佳文)